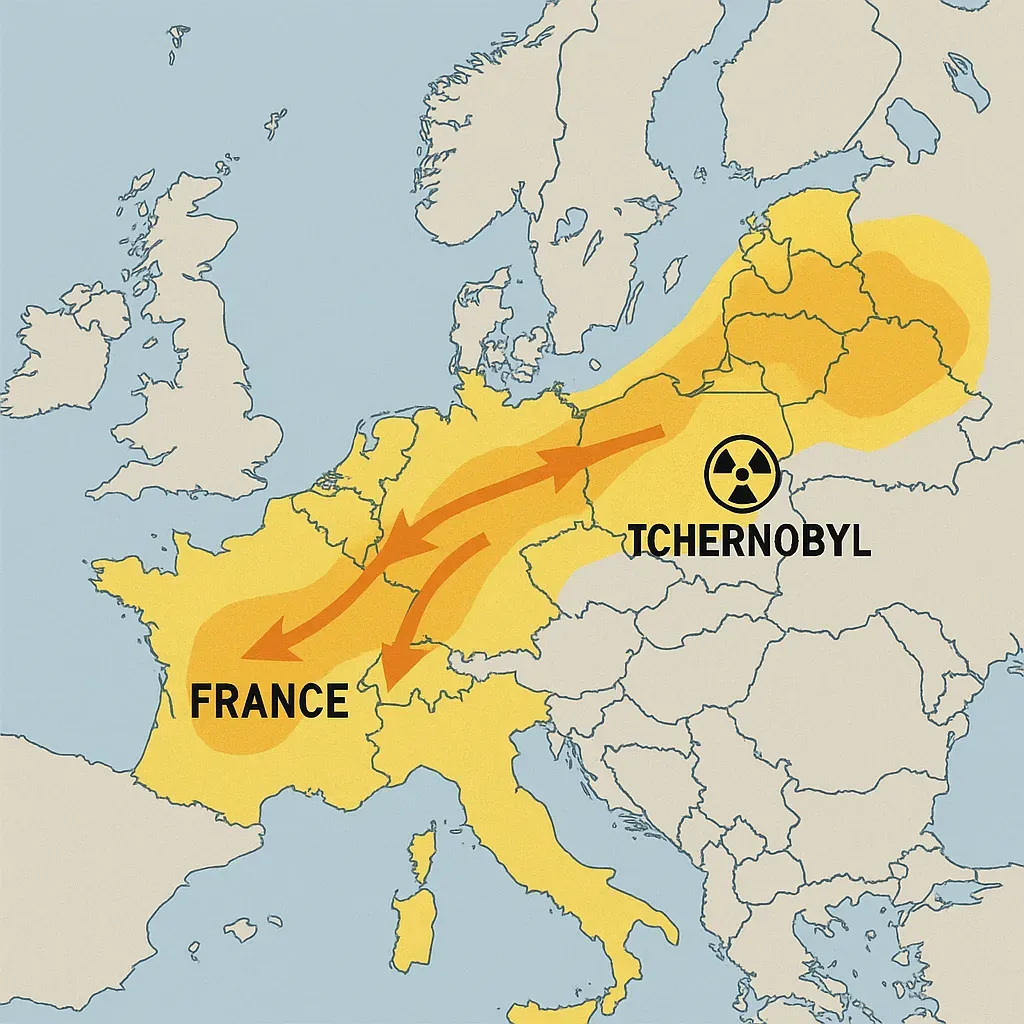

Illustration des flux atmosphériques inversés qui ont transporté la radioactivité de Tchernobyl jusqu'à la France.

Le 26 avril 1986, une catastrophe nucléaire secoue l’Europe : le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl explose. Rapidement, un nuage radioactif s’échappe et parcourt plusieurs milliers de kilomètres. De manière inattendue, il atteint la France, alors que les vents dominants en Europe soufflent généralement d’ouest en est. Comment est-ce possible ? Voici une explication claire et détaillée, accessible à tous, pour comprendre ce phénomène météorologique et ses conséquences.

vents dominants : une règle générale mais pas absolue

En météorologie, les vents dominants désignent la direction la plus fréquente prise par les vents dans une région donnée. En Europe, ils soufflent majoritairement d’ouest en est. Cela signifie que l’air circule en général depuis l’Atlantique vers la Russie, transportant les perturbations océaniques à travers le continent.

Mais cette règle connaît des exceptions temporaires. À certaines périodes de l’année ou lors de configurations atmosphériques spécifiques, les vents peuvent changer de direction pendant plusieurs jours, voire plus d’une semaine. Ces variations dépendent de la présence de systèmes de haute et basse pression, et notamment d’un phénomène connu sous le nom de blocage oméga.

qu’est-ce qu’un blocage oméga ?

Un blocage oméga (ou oméga-blocking) est une configuration météo bien particulière. Il se forme lorsqu’une zone de haute pression (anticyclone) se retrouve bloquée entre deux zones de basse pression (dépressions). Cela crée une structure visible sur les cartes météo en forme de lettre grecque Ω (oméga), d’où son nom.

Ce blocage empêche les perturbations habituelles de progresser. L’air reste piégé, parfois pendant plusieurs jours, et les vents changent de direction :

- L’air peut circuler du nord-est vers le sud-ouest, ou

- Du sud-est vers le nord-ouest,

- Inversant ainsi les flux habituels.

C’est précisément ce qui s’est produit lors de l’explosion de Tchernobyl.

une météo exceptionnelle le jour de l’explosion

Le 26 avril 1986, la situation météorologique au-dessus de l’Europe est tout sauf normale. Une dépression stationnaire est présente au nord-est de l’Europe, tandis qu’un anticyclone puissant s’étend sur l’ouest du continent. Résultat : un flux d’air est créé d’est en ouest, ce qui va propulser le nuage radioactif vers la Scandinavie, l’Europe centrale, puis la France.

Il ne s’agit donc pas d’une erreur ou d’un miracle à l’envers, mais d’un phénomène rare, documenté et bien connu des météorologues. Ce changement temporaire de direction des vents a été suffisant pour inverser complètement la trajectoire des masses d’air.

la trajectoire exacte du nuage radioactif

Grâce aux relevés de stations météo et de détection radioactive, les scientifiques ont pu retracer le parcours précis du nuage de Tchernobyl.

- 26-27 avril : juste après l’explosion, le nuage monte dans l’atmosphère et se dirige vers le nord de l’URSS.

- 28 avril : le panache atteint la Suède, qui détecte une augmentation soudaine de radioactivité. C’est à ce moment que l’alerte mondiale est donnée.

- 29-30 avril : le nuage est dirigé vers le sud-ouest, traversant la Pologne, l’Autriche, l’Italie du nord et atteignant le sud-est de la France.

- 1er mai et jours suivants : la Corse, le sud de la France, puis le centre et l’ouest sont touchés, notamment à cause des pluies qui font tomber les particules au sol.

Le panache finit par se disperser à travers une grande partie de l’Europe, avec des concentrations variables selon l’intensité du vent et les précipitations locales.

l’impact des pluies : un facteur décisif

Un élément essentiel a amplifié la contamination dans certaines zones : la pluie. Quand le nuage radioactif survole une région où il pleut, l’eau retient et « lessive » les particules radioactives, qui se déposent alors au sol.

Ce phénomène explique pourquoi certaines zones françaises, comme la Corse, le Jura, ou encore certaines vallées alpines, ont été plus touchées que d’autres, malgré leur distance.

une contamination sous-estimée en france

À l’époque, les autorités françaises ont été critiquées pour leur gestion de l’information. Alors que plusieurs pays européens prennent des mesures de précaution (restrictions alimentaires, fermetures d’écoles, etc.), en France, les messages officiels minimisent l’événement.

Cela a créé le mythe selon lequel « le nuage s’est arrêté à la frontière ». En réalité, il n’a pas seulement traversé la France : il y a plu, et les sols ont été contaminés. On a retrouvé du césium 137 dans certains produits agricoles et forestiers pendant plusieurs années après l’accident.

pourquoi cet événement reste exceptionnel

Il est important de noter que la situation météorologique de l’époque était vraiment exceptionnelle. Le flux d’est en ouest a duré quelques jours, juste assez longtemps pour transporter le nuage radioactif vers l’Europe de l’Ouest. Une semaine plus tard, les vents étaient redevenus dominants dans leur sens habituel.

Ce type d’inversion de vent ne se produit que dans certaines conditions bien précises, environ une à deux fois par an, selon les météorologues. Cela montre à quel point le timing de l’explosion fut dramatique.

les leçons tirées de tchernobyl

L’accident de Tchernobyl a transformé en profondeur la manière dont les États surveillent la radioactivité atmosphérique :

- Des réseaux de capteurs ont été déployés dans toute l’Europe,

- La coopération internationale a été renforcée,

- La modélisation des panaches radioactifs est désormais très avancée, grâce aux satellites et aux simulations numériques.

Même si le contexte géopolitique et technologique a changé depuis 1986, la trajectoire du nuage de Tchernobyl reste un exemple marquant des conséquences possibles d’un accident nucléaire, amplifié par une météo inhabituelle.

En conclusion

Le nuage radioactif de Tchernobyl est arrivé en France à cause d’un blocage atmosphérique rare qui a inversé les vents habituels. Ce phénomène, combiné à une explosion mal gérée et à des précipitations locales, a permis à la radioactivité de parcourir des milliers de kilomètres à contre-courant. L’analyse de cette trajectoire aide à mieux comprendre les liens étroits entre météo, pollution de l’air et gestion des catastrophes.