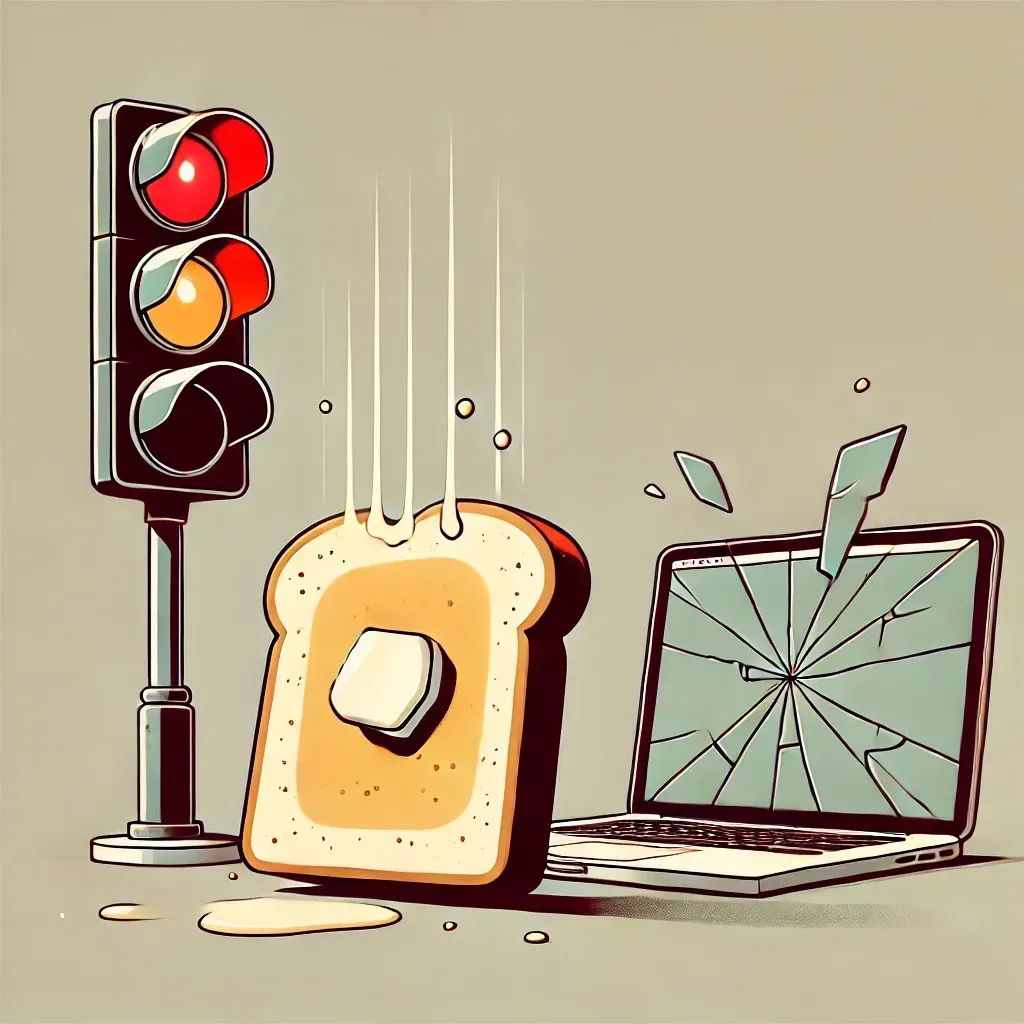

Représentation visuelle de la loi de Murphy avec des symboles du quotidien comme la tartine, le feu rouge et l’écran cassé.

La loi de Murphy est un adage populaire qui stipule que « tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera mal ». Elle illustre un certain pessimisme face aux aléas de la vie, mais surtout, elle met en avant la tendance humaine à remarquer davantage les situations négatives que les positives. Ce principe a été formulé pour la première fois en 1949 par Edward A. Murphy, un ingénieur américain travaillant sur des projets aéronautiques. Lors d’une série de tests, Murphy constata qu’une simple erreur humaine pouvait compromettre tout un processus complexe. Cette observation lui inspira la fameuse phrase qui, avec le temps, devint une véritable « loi » populaire.

Origine historique de la loi de Murphy

L’histoire de la loi de Murphy commence dans les années 1940 à la base aérienne d’Edwards, en Californie. Edward Murphy participait à des tests sur les effets de la décélération rapide sur le corps humain. Lors d’une expérience, un technicien fit une erreur de câblage qui faussa les résultats. Dépité, Murphy déclara : « S’il y a un moyen de faire une erreur, quelqu’un la fera. » La phrase fut reprise et popularisée par ses collègues, transformée au fil du temps en « Tout ce qui peut mal tourner tournera mal. » Depuis, la loi de Murphy est entrée dans le langage courant.

Pourquoi avons-nous l’impression qu’elle fonctionne toujours ?

L’une des raisons pour lesquelles la loi de Murphy semble se vérifier si souvent est liée à un biais cognitif appelé biais de négativité. Ce biais nous pousse à accorder plus d’attention aux événements négatifs qu’aux positifs. Quand tout se passe bien, nous n’y prêtons pas attention. Mais lorsqu’un incident se produit, nous le retenons et avons tendance à penser que « c’était écrit ».

Par ailleurs, la loi de Murphy repose également sur la loi des probabilités. Si un système est complexe et comporte de nombreuses étapes ou variables, il y a statistiquement plus de chances qu’une erreur survienne quelque part. En mathématiques, plus il y a d’éléments dans une chaîne, plus il y a de points de défaillance possibles. On pourrait illustrer cela par un simple calcul de probabilité : si chaque étape d’un processus a 99 % de chance de réussir, alors dans un processus de 10 étapes, la probabilité que tout fonctionne parfaitement est de [math]0,99^{10} = 0,904[/math], soit 90,4 %. Ce qui signifie qu’il y a tout de même près de 10 % de chances qu’une erreur survienne.

Exemples concrets de la loi de Murphy

Dans la vie quotidienne, les exemples de la loi de Murphy sont nombreux et parfois amusants :

- Le jour où vous êtes en retard, tous les feux seront rouges.

- Si vous laissez tomber une tartine beurrée, elle tombera côté beurre.

- Vous ferez la queue la plus lente au supermarché.

- Il pleuvra le seul jour où vous avez oublié votre parapluie.

- Votre ordinateur plantera juste avant de sauvegarder un travail important.

Ces exemples illustrent le sentiment que les « mauvaises surprises » arrivent toujours au pire moment. Pourtant, il s’agit souvent de simples coïncidences amplifiées par notre mémoire sélective.

La dimension psychologique de la loi de Murphy

Au-delà du hasard, la loi de Murphy a un impact psychologique réel. Elle reflète notre peur du chaos et notre besoin de contrôler les événements. Lorsque quelque chose échoue, nous avons tendance à chercher des explications ou des « lois » pour donner du sens à l’imprévisible.

Ce principe est aussi utilisé comme un outil de prévention. En ingénierie, on applique la loi de Murphy pour anticiper les erreurs possibles et sécuriser les systèmes. Elle est à la base de nombreuses méthodologies comme l’analyse des défaillances (AMDEC) ou les protocoles de sécurité.

La loi de Murphy est-elle scientifiquement prouvée ?

La loi de Murphy n’a aucune base scientifique formelle. C’est un aphorisme, une observation basée sur des expériences humaines et non sur des faits mesurés. Cependant, elle peut être liée à plusieurs concepts mathématiques et statistiques, comme la théorie du chaos, la théorie des probabilités ou encore les systèmes complexes. En mathématiques, plus un système a d’éléments, plus la probabilité qu’une anomalie se produise augmente. Toutefois, cette probabilité n’implique pas que l’événement négatif est inévitable, contrairement à ce que suggère la loi de Murphy.

Est-ce une prophétie autoréalisatrice ?

Certains psychologues estiment que croire à la loi de Murphy peut renforcer son effet. En s’attendant au pire, nous devenons plus attentifs aux erreurs et plus stressés, augmentant ainsi les risques d’en commettre. C’est ce que l’on appelle une prophétie autoréalisatrice : le simple fait de croire qu’un événement négatif va se produire favorise sa survenue.

En conclusion

La loi de Murphy est avant tout un miroir de notre perception du monde et de notre tendance à surévaluer les événements négatifs. Elle ne repose pas sur des règles scientifiques mais sur des observations empiriques. Pourtant, elle reste un outil utile pour anticiper les risques et réfléchir à la complexité du réel. En comprenant les mécanismes psychologiques et mathématiques qui la sous-tendent, il devient possible de relativiser ces « malchances » et de mieux se préparer aux imprévus.