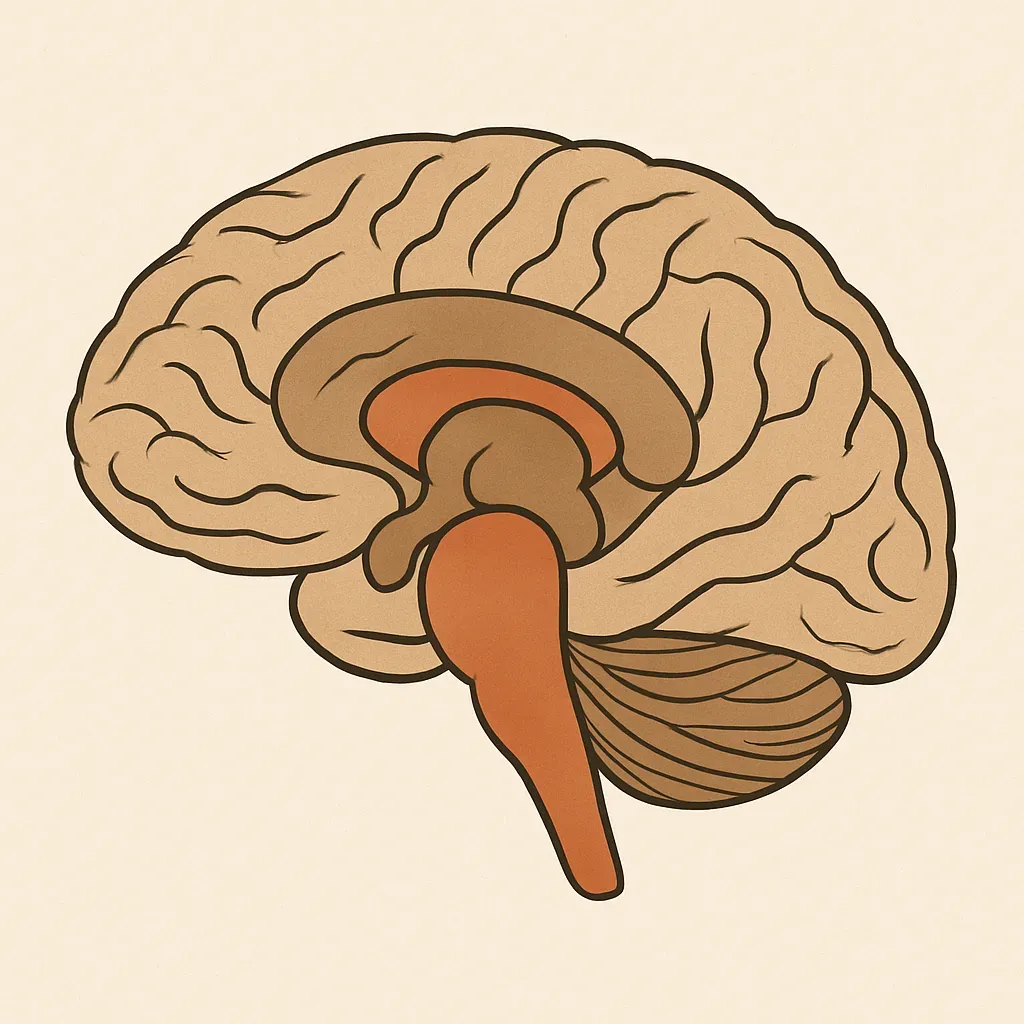

Une vue latérale du cerveau illustrée sans texte, mettant en évidence les structures internes.

Le cerveau reptilien : une idée séduisante mais simplifiée

L’idée que certains de nos comportements seraient dus à un « cerveau reptilien » intrigue. Cette notion, très présente dans les discours populaires, vient d’une théorie formulée dans les années 1960-70 par le neuroscientifique Paul D. MacLean. Il propose que notre cerveau soit structuré en trois couches évolutives : le cerveau reptilien (le plus ancien), le système limbique (lié aux émotions) et le néocortex (lié à la pensée rationnelle). Ce modèle, appelé « cerveau triunique », cherche à expliquer le développement du cerveau humain par étapes évolutives. Mais cette belle métaphore, séduisante pour expliquer nos instincts, est aujourd’hui considérée comme obsolète dans le monde scientifique.

Les bases de la théorie triunique de maclean

MacLean décrit le cerveau reptilien comme la partie la plus primitive de notre encéphale, comprenant le tronc cérébral et les ganglions de la base. Ces structures seraient responsables des comportements automatiques liés à la survie : respiration, rythme cardiaque, réactions instinctives face au danger, territorialité, reproduction, etc. Elles sont en effet présentes chez les reptiles et chez d’autres animaux bien avant l’apparition des mammifères. Le système limbique, apparu plus tard dans l’évolution, gérerait les émotions et les souvenirs. Enfin, le néocortex, typiquement humain, serait le siège du raisonnement, de la logique et du langage.

Cette vision linéaire et hiérarchisée de l’évolution cérébrale a facilité la vulgarisation des neurosciences, mais elle présente des limites importantes, voire des erreurs.

Les failles du modèle : pourquoi il ne tient plus

Le principal problème de cette théorie est qu’elle suppose que ces trois parties du cerveau sont séparées et qu’elles fonctionnent indépendamment, ou que l’une contrôle les autres. Or, les neurosciences modernes montrent clairement que toutes les régions du cerveau interagissent en permanence.

Le cerveau est un réseau extrêmement complexe d’interconnexions neuronales. Par exemple, les émotions ne sont pas uniquement gérées par le système limbique. Le cortex préfrontal joue un rôle central dans la régulation émotionnelle. De même, les comportements instinctifs impliquent aussi des processus d’apprentissage et de contextualisation qui engagent des zones corticales.

Autrement dit, réduire certains comportements à un simple « cerveau reptilien » revient à ignorer la richesse de ces interactions.

Existe-t-il vraiment un cerveau « reptilien » chez l’humain ?

Oui, dans une certaine mesure. Il est vrai que certaines structures cérébrales sont anciennes d’un point de vue évolutif et que nous partageons ces régions avec d’autres espèces, notamment les reptiles. Par exemple, le tronc cérébral est fondamental pour la survie et il est très similaire entre de nombreuses espèces vertébrées.

Mais ces structures n’agissent pas seules. Les comportements qu’on dit « primitifs », comme l’agressivité ou la peur, sont souvent le résultat d’une interaction entre plusieurs régions : le tronc cérébral, les ganglions de la base, l’amygdale, le cortex préfrontal. Dire que « c’est le cerveau reptilien » est donc scientifiquement imprécis, même si cela peut aider à vulgariser certains concepts.

Pourquoi ce terme est-il encore si utilisé ?

Le terme « cerveau reptilien » est souvent utilisé hors contexte scientifique. Il a été largement récupéré par le développement personnel, les discours ésotériques ou encore les théories pseudo-scientifiques. Son aspect visuel et symbolique est puissant : il évoque quelque chose de profond, d’animal, de dangereux, ce qui fascine.

Certains auteurs prétendent même que les élites manipuleraient la population en jouant sur le cerveau reptilien, via la peur ou les instincts. Ce type d’interprétation relève plus du mythe moderne que de la science. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de manipulations émotionnelles, mais les mécanismes neurologiques en jeu sont bien plus complexes que la simple activation d’une partie « reptilienne ».

Quel est le rôle réel des structures dites « reptiliennes » ?

Ces structures jouent un rôle essentiel dans le contrôle des fonctions vitales. Le tronc cérébral régule des activités automatiques comme la respiration, la fréquence cardiaque, la digestion. Les ganglions de la base participent au contrôle du mouvement et à la formation des habitudes. Ce sont des zones indispensables à la survie, mais elles ne contrôlent pas seules les comportements complexes.

Par exemple, l’instinct de fuite en cas de danger implique à la fois une activation de l’amygdale (émotion), une réaction motrice coordonnée (ganglions de la base), une perception de la menace (cortex visuel et préfrontal). Cela montre à quel point le cerveau est une machine intégrée, et non un empilement de blocs autonomes.

L’importance de la nuance en neurosciences

Dans le domaine de la vulgarisation scientifique, il est utile de simplifier les choses pour les rendre compréhensibles. C’est pourquoi la théorie du cerveau triunique a eu autant de succès. Elle donne une image claire et accessible. Mais il est fondamental de ne pas confondre simplification et vérité scientifique.

Aujourd’hui, les neurosciences modernes rejettent la division stricte entre cerveau reptilien, limbique et néocortex. Ces concepts peuvent encore servir d’outils pédagogiques, à condition de les présenter comme des modèles théoriques simplifiés, et non comme une réalité biologique exacte.

En conclusion

Le concept de cerveau reptilien repose sur des bases anatomiques réelles, mais son interprétation populaire est largement dépassée. Réduire nos comportements à des instincts d’un « ancien cerveau » est une idée séduisante, mais scientifiquement insuffisante. Le cerveau humain est un réseau complexe et dynamique, où toutes les zones interagissent. Comprendre cela permet de mieux saisir la richesse de notre comportement, sans tomber dans les pièges des mythes modernes.