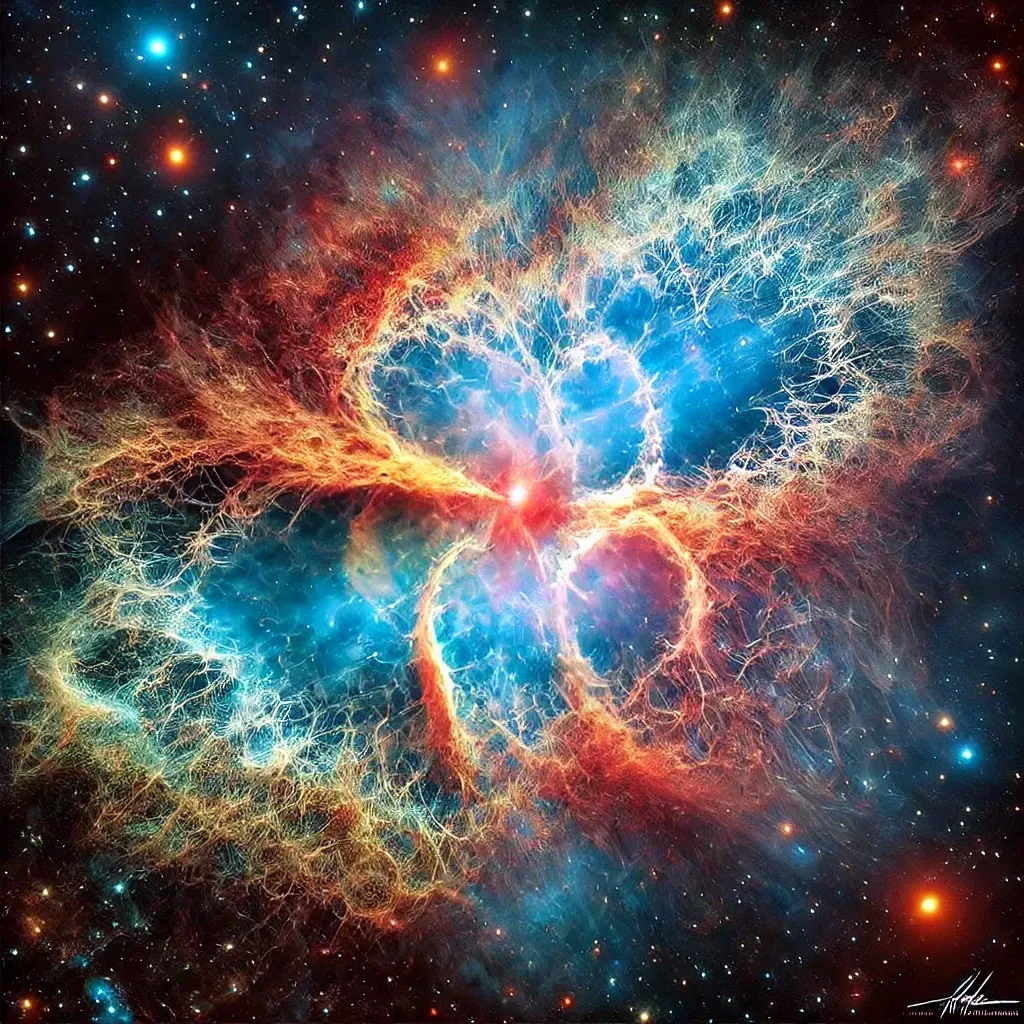

La nébuleuse du Crabe est le résultat de l’explosion d’une étoile massive en 1054, un phénomène fascinant pour les astronomes.

En 1054, un événement spectaculaire s’est produit dans le ciel, visible à l’œil nu pendant plusieurs semaines. Cette explosion stellaire, observée par plusieurs civilisations, a donné naissance à la nébuleuse du Crabe, un objet céleste toujours étudié aujourd’hui. Retour sur l’histoire et les implications scientifiques de cette supernova historique.

Qu’est-ce qu’une supernova ?

Une supernova est l’explosion cataclysmique d’une étoile en fin de vie. Ce phénomène survient généralement lorsque l’étoile a épuisé son carburant nucléaire, entraînant l’effondrement de son cœur suivi d’une libération massive d’énergie. Il existe deux types principaux de supernovas : celles résultant de l’effondrement gravitationnel d’étoiles massives et celles provenant de naines blanches accumulant trop de matière.

La supernova de 1054 appartient à la première catégorie. Elle a marqué la fin de vie d’une étoile massive, probablement de 8 à 12 fois la masse du Soleil. L’explosion a dispersé des éléments lourds dans l’espace et a laissé derrière elle un vestige dense : une étoile à neutrons.

L’observation historique de la supernova de 1054

Ce phénomène a été largement documenté par les astronomes chinois, qui ont noté son apparition dans le ciel dès le 4 juillet 1054. Ils la décrivent comme une « étoile invitée » visible en plein jour pendant plusieurs semaines avant de s’évanouir progressivement.

Les astronomes japonais et arabes ont aussi consigné l’événement. De plus, certaines représentations amérindiennes, comme des pétroglyphes retrouvés en Arizona, pourraient être des témoignages de cette observation.

Cette explosion a été visible pendant environ 23 jours en plein jour et environ 650 nuits dans l’obscurité. À son apogée, sa luminosité était comparable à celle de Vénus, en faisant un des rares phénomènes astronomiques historiques observés à l’œil nu.

La nébuleuse du Crabe : vestige de la supernova

Aujourd’hui, le résidu de cette supernova est connu sous le nom de nébuleuse du Crabe (Messier 1). Elle se trouve à environ 6 500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau. Son nom vient de l’astronome William Parsons, qui l’a décrite en 1844 comme ayant une structure rappelant un crabe.

La nébuleuse s’étend à une vitesse impressionnante, avec un diamètre actuel d’environ 11 années-lumière. Elle est constituée de filaments de gaz éjectés lors de l’explosion, enrichis en éléments lourds comme le carbone, l’oxygène et le fer. Ces matériaux sont essentiels à la formation de nouvelles étoiles et de planètes, illustrant le cycle de vie des astres.

Le pulsar du Crabe : un phare cosmique

Au centre de la nébuleuse du Crabe se trouve une étoile à neutrons en rotation rapide, appelée le pulsar du Crabe. Ce pulsar tourne sur lui-même environ 30 fois par seconde et émet des faisceaux électromagnétiques puissants, allant des ondes radio aux rayons X et gamma.

Découvert dans les années 1960, ce pulsar est un objet d’étude fondamental pour comprendre les mécanismes des étoiles à neutrons et des champs magnétiques extrêmes. Il est l’un des plus brillants et des plus étudiés dans le domaine des hautes énergies.

Importance scientifique et astrophysique

La supernova de 1054 et la nébuleuse du Crabe sont des objets clés en astrophysique. Leur étude a permis de mieux comprendre :

- Le processus d’explosion des étoiles massives

- La formation et l’évolution des nébuleuses

- Le comportement des pulsars et des étoiles à neutrons

- L’impact des supernovas sur l’enrichissement chimique du cosmos

Aujourd’hui encore, la nébuleuse du Crabe est une référence pour calibrer les instruments d’observation en rayons X et en ondes radio.

Conclusion

La supernova de 1054 reste l’un des événements astronomiques les plus marquants de l’histoire humaine. Son vestige, la nébuleuse du Crabe, continue d’émerveiller les scientifiques et le grand public. Grâce aux avancées technologiques, les astronomes peuvent en apprendre toujours plus sur ces phénomènes cosmiques spectaculaires, témoins du cycle de vie des étoiles et de l’évolution de notre univers.